한국대학교육협의회, 2025 대학 총장 설문조사 발표

자율성 보장과 안정적 재정이 핵심 과제로 부상… RISE 정책에 대한 기대와 우려 교차

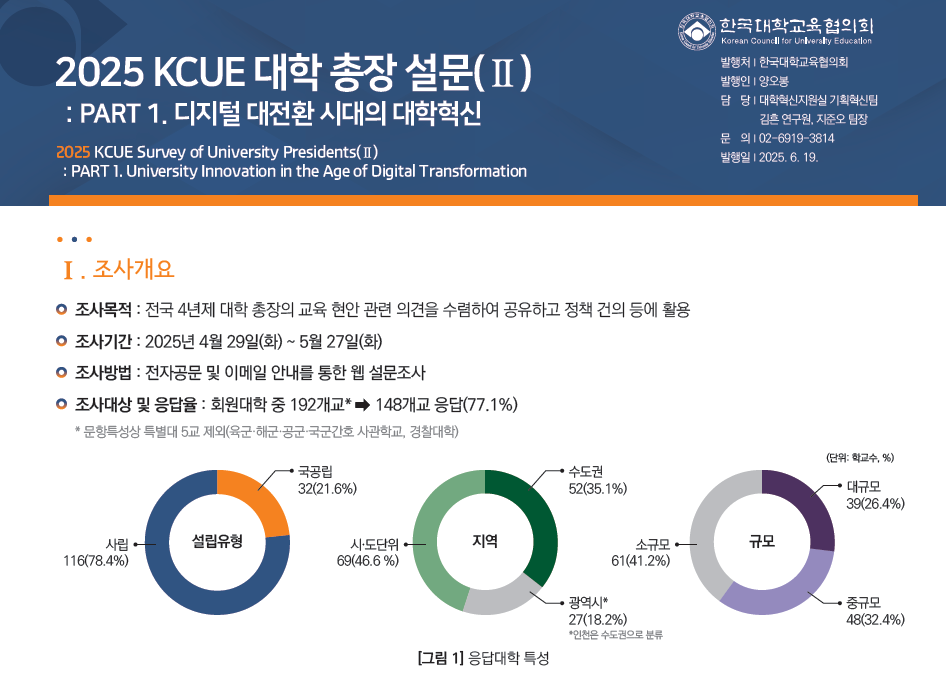

2025년 6월, 한국대학교육협의회(회장 양오봉 전북대학교 총장, 이하 대교협)는 전국 4년제 대학 총장을 대상으로 실시한 ‘2025 KCUE 대학 총장 설문결과’를 발표했다. 이번 조사는 디지털 대전환 시대의 대학 혁신 전략과 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)에 대한 현장의 의견을 파악하기 위해 4월 29일부터 5월 27일까지 웹 설문 방식으로 진행되었으며, 전체 192개교 중 148개교(PART 1), 147개교(PART 2)가 응답해 각각 77.1%, 77.0%의 응답률을 기록했다.

총장들이 현시점에서 가장 큰 관심을 보인 영역은 ‘재정지원사업(정부, 지자체 등)’으로, 전체의 79.1%에 해당하는 117개교가 1순위로 꼽았다. 이어 ‘외국인 유학생 유치 및 교육'(60.8%, 90개교), ‘신입생 모집 및 충원'(51.4%, 76개교)이 뒤를 이었다. 특히 외국인 유학생 유치에 대한 관심이 전년 대비 크게 증가하면서 2위로 부상한 것이 특징이다.

디지털 전환, 대학의 대응 수준과 격차

디지털 대전환에 대한 대학의 대응 수준은 전체적으로 일정 수준 이상이었으나, 대학 규모 및 지역에 따라 차이가 뚜렷하게 나타났다. 73.6%(109개교)가 디지털 전환에 대응하고 있다고 응답했으며, 대규모 대학의 경우 94.9%가 적극 대응하고 있는 반면, 소규모 대학에서는 대응률이 57.4%에 그쳤다.

대응 전략 측면에서는 ‘디지털 인프라와 플랫폼 구축’이 가장 중요하게 인식되었으며, ‘학생 맞춤형 학습 모듈 구축’과 ‘AI 활용 교수 학습법 개발’이 뒤를 이었다. 실제로 48.0%(71개교)는 ‘생성형 AI 관련 수업 개설’과 ‘챗봇 운영’을 주요 활용 사례로 꼽았다. 하지만 18.9%(28개교)는 아직 AI를 전혀 활용하고 있지 않은 것으로 나타났다.

디지털 전환에 대한 대응이 미흡하거나 이뤄지지 않은 주요 이유로는 ‘재정 및 투자 여력 부족'(79.5%), ‘관련 인력 부족'(64.1%)이 지적되었으며, 이는 정부의 전략적 투자 필요성과 맞닿아 있다.

응답 대학 중 69.6%(103개교)가 2025년도에 등록금을 인상한 것으로 나타났으며, 이들 대학은 인상분의 활용 계획을 묻는 항목에서 ‘학생을 위한 다양한 시설 및 공간 지원(신설 또는 리모델링)’을 가장 우선적인 투자 분야로 지목했다. 이어 ‘첨단 교육시설 확충 및 개선’, ‘노후 시설 보수’가 뒤를 이었다. 이는 등록금 인상이 학습 및 생활환경 개선에 집중되고 있음을 보여준다.

RISE 정책에 대한 기대와 우려

지역혁신중심 대학지원체계(RISE)에 대한 설문(PART 2)에서는 제도에 대한 기대와 우려가 동시에 드러났다. 가장 큰 우려 사항으로는 ‘RISE 예산의 안정적 확보 가능성'(168점)과 ‘정책적 지속가능성'(167점)이 꼽혔다. 이는 현 정부의 이양기와 맞물려 정책의 예측 가능성과 안정성에 대한 의문이 반영된 것으로 해석된다. 대학 설립유형별로 보면 사립대학은 재정 리스크에 대한 민감성이 높아 예산과 정책 운영의 안정성을 주요 우려사항으로 지목했으며, 국공립 대학은 ‘지역특화산업 중심 학문분야 지원으로 인한 정체성 약화’와 ‘지자체와의 협력 부족’에 더 큰 우려를 나타냈다. 한편, RISE 정책의 개선 과제로는 ‘지역 내 대학 특성별 차별화 전략 수립'(198점), ‘지자체-교육부 간 권한 조정'(146점), ‘수평적 협력 거버넌스 구축'(131점) 등이 우선순위로 제시되었다.

총장들은 새 정부가 고등교육 경쟁력 강화를 위해 가장 시급히 추진해야 할 정책으로 ‘대학 운영 자율성 확대'(49개교)를 1위로, ‘법에 기반한 고등교육 정부 투자 확대'(43개교)를 2위로 꼽았다. 특히 디지털 대전환 및 사회 변화에 대응하기 위한 ‘교육지원체계 마련’도 다수의 총장이 제안했다. 이처럼 대학들은 자율성과 재정 안정성 확보를 디지털 시대 고등교육의 지속 가능성과 직결되는 핵심 기반으로 인식하고 있었다.

#대교협 #대학총장설문 #디지털전환대학 #AI교육 #RISE정책 #등록금인상 #대학자율성 #고등교육정책 #생성형AI #지역혁신