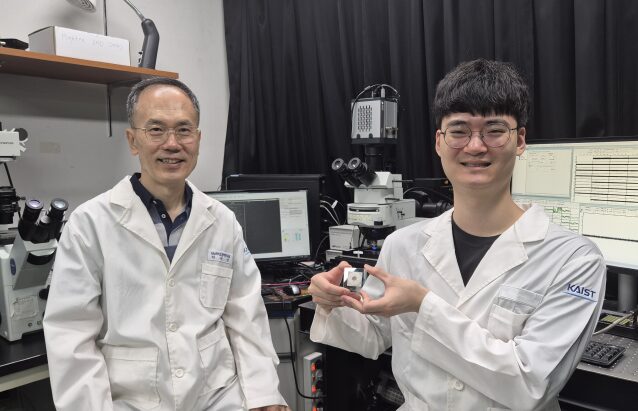

박제균·남윤기 교수팀, 세계 최고 수준의 다층 신경세포 네트워크 재현 성공… 신경질환 연구·약물 스크리닝 패러다임 전환 예고

KAIST(총장 이광형) 바이오및뇌공학과 박제균·남윤기 교수 공동연구팀이 뇌 조직의 복잡한 다층 구조와 기능을 동시에 구현할 수 있는 고정밀 3D 신경세포 모사 플랫폼 개발에 성공했다. 기존 기술보다 6배 높은 해상도, 27일 이상 안정적인 기능 유지, 구조와 기능의 동시 분석이 가능한 통합 플랫폼으로, 향후 신경질환 모델링, 약물 반응 분석, 신경 보호 물질 스크리닝 등 다양한 정밀 뇌 연구에 폭넓게 활용될 전망이다. 이 연구 성과는 국제학술지 『Biosensors and Bioelectronics』 2025년 6월 11일자 온라인판에 게재됐다.

문제는 ‘묽은 젤’이었다 – 해상도와 생물학적 기능 사이의 간극 극복

그동안 뇌 모사 연구에서 가장 큰 기술적 제약은 정밀한 구조 형성(해상도)과 신경세포 생존 및 활동(기능성) 사이의 양립 불가능이었다. 정밀한 구조를 위해선 끈적한 고점도 바이오잉크가 필요하지만, 이는 세포 증식과 신경돌기 성장을 방해한다. 반대로 생물학적으로 유리한 저점도 하이드로겔(묽은 젤)은 흘러버려 미세한 패턴 형성이 어려웠다. KAIST 연구팀은 이 딜레마를 해결하기 위해 세 가지 핵심기술을 통합했다.

기술 ① – 철망 위에서 흐르지 않는 젤, 6배 해상도 달성

연구팀은 의료용 스테인리스 철망(마이크로메시)에 하이드로겔이 모세관 효과로 흡착되도록 하여, 기존 유리기판 대비 6배 향상된 해상도(500μm 이하)를 달성했다. 이로써 생체에 유리한 ‘묽은 젤’로도 정밀한 뇌 구조 설계가 가능해졌다.

기술 ② – 삐뚤지 않게 쌓는 원통형 ‘3D 프린팅 정렬기’

다층 구조가 삐뚤게 쌓이거나 쏠리면 층간 신호 전달에 오류가 발생할 수 있다. 이를 방지하기 위해, 층마다 정밀하게 쌓이도록 원통형 3D 프린팅 정렬기를 설계해, 마이크로미터 단위까지 정확한 층간 정렬이 가능하도록 했다. 동시에 전극 칩과의 안정적인 결합도 이뤄졌다.

기술 ③ – 전기신호와 빛, 두 눈으로 보는 ‘이중 모드 분석 시스템’

아래층에는 미세 전극칩을, 위층에는 광 이미징 분석 시스템을 결합해, 층간 신경 연결이 실제로 작동하는지를 다각도로 분석할 수 있다. 실험 결과, 아래층에 전기 자극을 주자 위층 신경세포가 즉각 반응했으며, 신경전달차단제 투입 시 반응이 사라져 실제 신경회로가 연결되어 신호를 주고받고 있음이 입증됐다.

연구팀은 대뇌피질 신경세포를 포함한 3층 구조체를 구현했다. 위층과 아래층에는 각각 신경세포를, 가운데에는 세포가 없는 피브린 층을 배치해 신경세포가 스스로 뚫고 지나가 연결되도록 설계했다. 이는 실제 뇌의 모듈형 계층 구조를 모사한 것이며, 실험을 통해 그 기능적 연결성까지 확인됐다.

박제균 교수는 “이번 연구는 뇌 조직의 복잡한 다층 구조와 기능을 동시에 재현할 수 있는 통합 플랫폼의 공동개발 성과”임을 강조하며,“기존 기술로 14일 이상은 신호 측정이 불가했던 것에 비해 27일 이상 안정적인 미세 전극 칩 인터페이스를 유지하면서 구조-기능 관계를 실시 간으로 분석할 수 있어, 향후 신경질환 모델링, 뇌 기능 연구, 신경독성 평 가 및 신경 보호 약물 스크리닝 등 다양한 뇌 연구 분야에 활용할 수 있을 것”이라고 말했다

#KAIST #3D뇌모사 #신경세포플랫폼 #박제균교수 #남윤기교수 #바이오프린팅 #뇌질환모델 #신약개발기술 #BrainOnAChip #정밀뇌연구